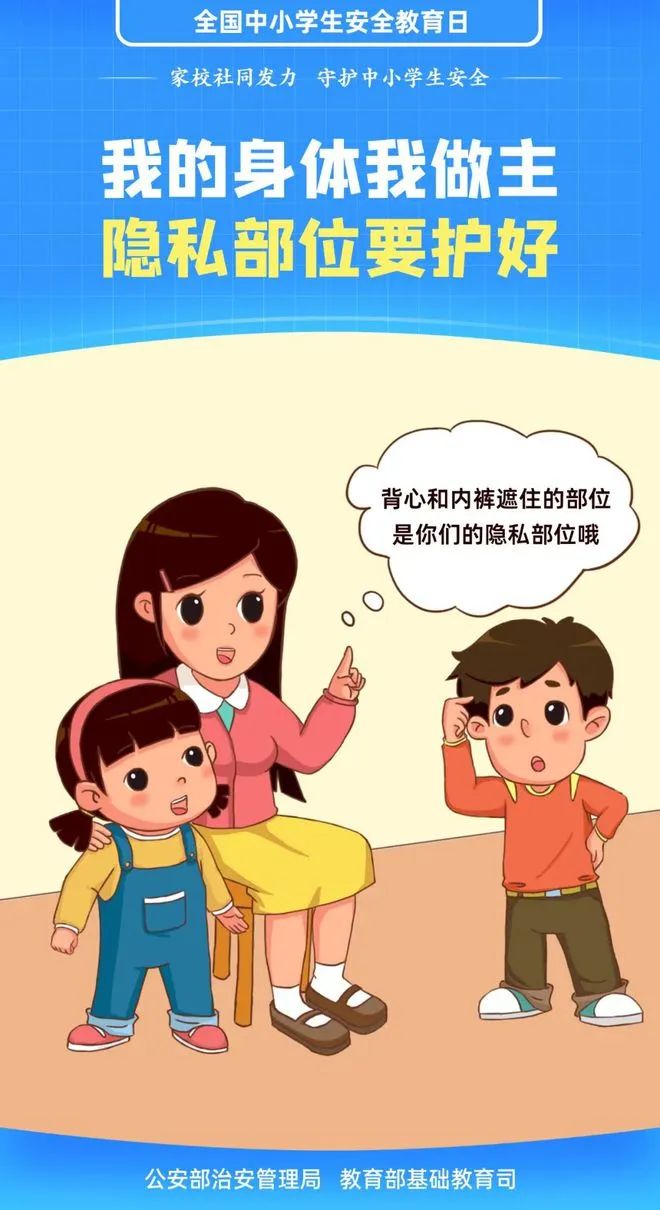

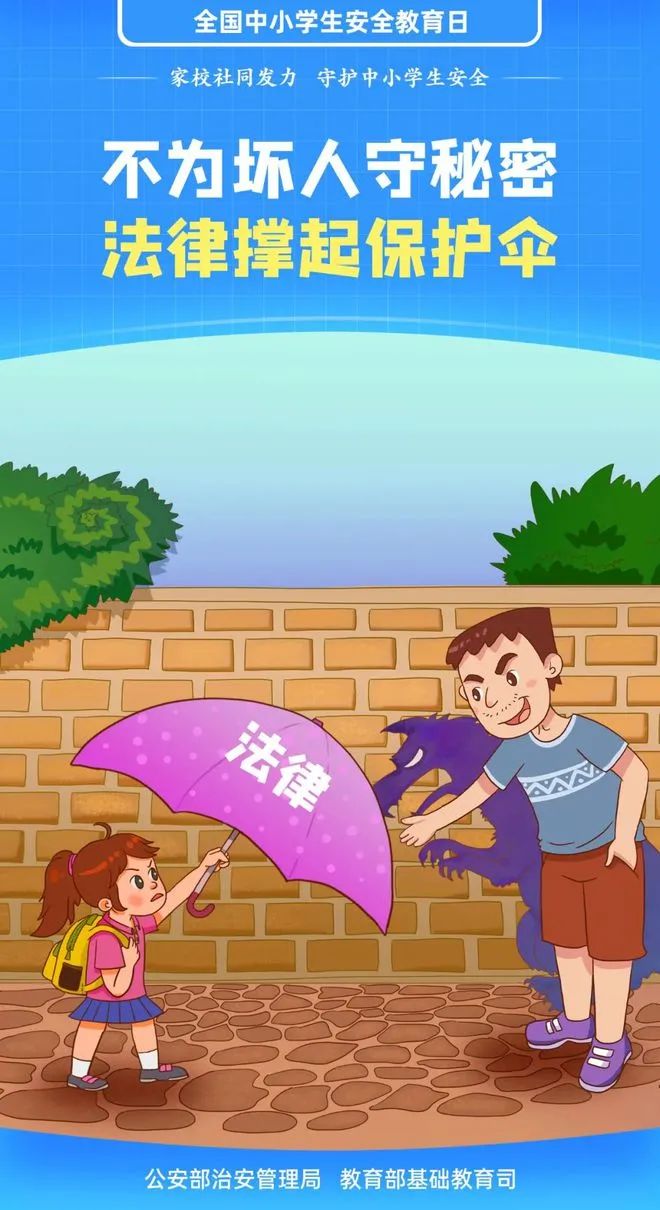

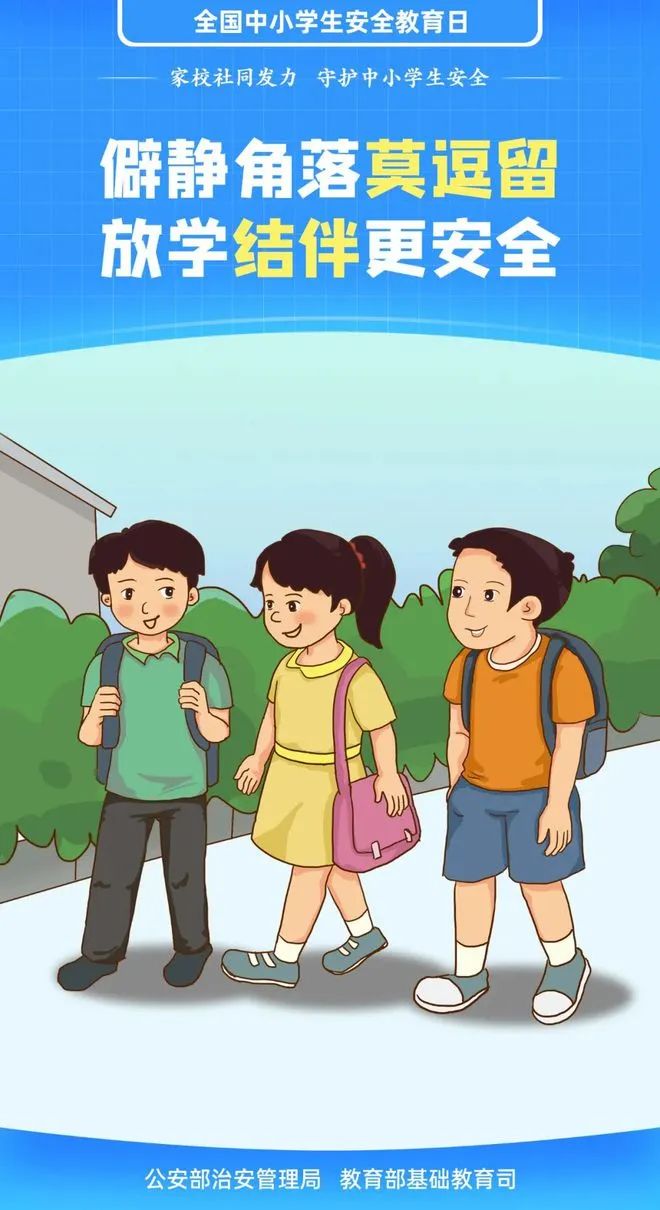

近年來,未成年人遭性侵事件時有發生,且一般具有較高的隱蔽性,對未成年人身心健康造成巨大傷害。加強普及防范性侵害知識及技能,提高未成年人及家長的自我保護和防范意識,為未成年人筑牢防性侵的保護墻,需要全社會共同努力。 什么是性侵害? 性侵害是指違背他人意愿,對他人實施與性有關的行為。包括強奸、性騷擾、性虐待等等。也指加害者以威脅、權力、暴力、金錢或甜言蜜語,引誘脅迫他人與其發生性關系,或在性方面造成對受害人的傷害的行為。 性侵害的形式 隨著手機、游戲等的不斷普及,性侵害其實離我們并不遙遠。請看以下的案例。 案例:被害人小花(女,13歲)。犯罪嫌疑人朱某(男,52歲)與小花在游戲網絡平臺認識并互加微信,朱某謊稱自己僅16歲,隨后雙方建立網戀關系。朱某為了與其發生性關系,多次對其進行哄騙利誘。兩人先后發生兩次性關系。后小花的家屬發現異常遂報案,朱某被抓獲歸案。 普法要點: 1. 網絡交友需謹慎,警惕“愛情陷阱”。網絡是虛擬的,同時又隱藏著危險和傷害。網絡交友時,網絡的另一端是男是女是老是少難以甄別,所以一定要在現實中查明對方身份,不要被對方精心打造的人設所欺騙。 2. 愛情誠可貴,合法權益價更高。愛情是美好的,但真正愛你的人會考慮你的難處,不會輕易向你提出無理甚至是非法要求。在深入、準確了解對方之前,應多留心眼,學會拒絕,慎防“人財兩空”。 3. 網絡不是法外之地。面對性侵害,不要沉默、不要畏懼,用好法律保護自己。 學生該如何防范性侵害? 1.提高辨別能力。大量案例和數據表明,絕大多數的性侵都發生在熟人之間,比率達70%以上。 2.增強防范意識。①不要單獨到人少偏僻的地方,特別是黑夜,例如公園深處、廢棄工廠、陰暗狹長長巷子、倉庫、地下室爛尾樓、空房子、小樹林等,這些地方易滋生犯罪; ②不隨意透露個人和家庭信息。個人身份證號碼、手機號碼、網絡賬號號碼等個人信息以及父母姓名、職業等相關信息,不可隨便透露給別人;③不輕易接受陌生人的東西。不吃陌生人的食物、不收陌生人的禮物,不搭陌生人的便車,小恩小惠的背后可能藏著一把刀。 3.違背意愿的性接觸都算性侵,未成年人自愿也算性侵。簡單來說,只要是違背你意愿的性接觸,都算性侵。因此不管對方是什么人,你永遠有權利說“不”,永遠有權利在過程中的任何時刻改變主意。相信你的直覺,如果對方讓你感到不舒服,或你覺得這個地方不安全,請馬上離開。未成年人自愿也是一種性侵!因此,請你守護好自己。 4.堅決表明立場。盡量不要單獨與異性相處。即使身邊認識的熟人也有可能傷害我們,所以即便熟人帶我們單獨去偏僻的地方,最好拒絕。當面對可能存在的性侵行為時,你可以通過言語(如大聲說出自己的想法、堅定拒絕)、行動(如推開對方、離開現場)、大吵大鬧(引起旁觀者注意)進行語言和肢體拒絕,表明自己的立場,在確保自己安全的情況下,堅決反抗。 5.注意收集證據。如果不幸遭遇性侵,一定要立即報警,并注意收集證據。很多性侵案件都因為有效證據不足,最終無法伸張正義。 家長如何助力孩子預防性侵害? 家長作為保護孩子不受性侵害的第一道防線,要做到: 1.重視對孩子的性教育和安全教育; 2.知曉孩子的出行情況和交友范圍; 3.經常檢查兒童衣物和身體有無異常; 4.關注孩子的情緒,發現異常及時溝通; 5.若孩子不幸遭受性侵,及時報警。

家長還要高度重視,加強對未成年人教育引導防范“四區”。

01 防青春期知識“盲區”

家長要對青春期的孩子社會交往情況進行引導干預,不斷提高未成年人心理調節能力和自我保護意識。

02 2.防上網時信任“誤區”

家長要提醒未成年人在互聯網社交平臺交流時,不要輕易透露自己和家人朋友的個人信息及隱私圖像,在使用社交軟件時要注意關閉定位功能。

03 防交流時跨越“禁區”

未成年人線上交友時,在不完全清楚對方底細時,絕不能輕信對方花言巧語和利益引誘的信息,要主動提高自己辨別是非和防范侵害的綜合能力。

04 防熟悉時奔赴“雷區”

未成年人不應隨意約見陌生網友,如果確有必要,應當要求家長或成年親友陪同。網上交流時,必須堅決拒絕發送任何關于個人隱私、視頻、照片等的要求。

讓我們攜手共同開展預防性侵害教育!

讓孩子了解防性侵知識,遠離性侵害!

保護自己,勇敢說“不”!