抗戰(zhàn)時期華南教育歷史梅州展陳館(熊銳故居展陳館)——城北古洲村覺堂體育公園—守成居、云漢樓(國立中山大學(xué)文學(xué)院),云漢樓——梅州學(xué)宮(梅江區(qū)博物館)——望杏坊:大覺寺(國立中山大學(xué)理學(xué)院)【——金山頂原梅縣博物館(國立中山大學(xué)臨時辦事處)暫定】

一、華南研學(xué)教育項目建設(shè)情況:

梅江區(qū)華南教育歷史研學(xué)基地·梅州紀(jì)念館主館項目于2021年6月開工建設(shè),2022年6月竣工開館。項目分兩期進(jìn)行建設(shè):一期對熊銳故居進(jìn)行修繕改造,規(guī)劃建設(shè)用地約4100平方米,總建筑面積1380平方米,拆除原建筑部分墻體,并對建筑整體進(jìn)行加固修繕,改造為革命歷史紀(jì)念館。同時在周邊配套停車場、綠化、道路等場地及設(shè)施;二期規(guī)劃建設(shè)用地約4446平方米,在熊銳故居周邊配套建設(shè)文化廣場、大型停車場、景觀水池、綠化、浮雕墻、景觀柱等場地及設(shè)施。根據(jù)建筑本體及周邊片區(qū)空間布局,除在紀(jì)念廣場上設(shè)置紀(jì)念柱外,需設(shè)置導(dǎo)游全景圖、導(dǎo)覽圖、標(biāo)識牌、解說標(biāo)識等,同時標(biāo)識需富有特色,與古典建筑、景觀環(huán)境相協(xié)調(diào)。并對其余六處辦學(xué)紀(jì)念地(包括安善廬、大覺寺、金山頂梅縣博物館、樂育中學(xué)、守成居、僑建樓,總面積約10790平方米)進(jìn)行建筑修繕、室內(nèi)展陳、樹立人文歷史信息牌,周邊環(huán)境整治及提升改造等。項目總投資5100萬元。

二、華南研學(xué)教育旅游線路規(guī)劃發(fā)展情況:

按照“紅色引領(lǐng)、旅游主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”發(fā)展戰(zhàn)略,深挖紅色旅游潛力、深挖“華南研學(xué)”精神內(nèi)涵,通過推進(jìn)“華南研學(xué)”辦學(xué)遺址活化利用,煥發(fā)“華南研學(xué)”辦學(xué)遺址的歷史文化資源時代價值,進(jìn)一步推動文化和旅游融合發(fā)展。

我區(qū)通過組織策劃華南教育研學(xué)教育與旅游路線精品行相融合的模式,持續(xù)加大紅色研學(xué)力度,在傳承紅色基因、賡續(xù)城市文脈中提升政治、經(jīng)濟(jì)、社會效益,突出梅州客家文化、紅色文化和僑鄉(xiāng)文化特色的同時,結(jié)合“百千萬工程”、“鄉(xiāng)村振興”項目建設(shè),推出重走蘇區(qū)紅軍路、華南教育歷史研學(xué)行、客家文化體驗游、生態(tài)鄉(xiāng)村之旅等精品旅游路線,加速本地區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。將旅游特色村與著名紅色景點串聯(lián)成珠,不斷豐富鄉(xiāng)村游、生態(tài)游、紅色文化教育游等產(chǎn)品業(yè)態(tài),引進(jìn)旅游公司規(guī)劃旅游線路,重點打造“紅色文化教育研學(xué)行”等旅游品牌,推出“一日游”和“多日游”等旅游產(chǎn)品。

三、華南研學(xué)教育研學(xué)意義:

我區(qū)“華南研學(xué)”教育建設(shè)通過精心發(fā)掘開發(fā)精品旅游路線,培訓(xùn)專業(yè)人才,策劃系列送游客活動等措施,進(jìn)一步弘揚客家紅色革命精神,重現(xiàn)梅州尤其是國立中山大學(xué)梅州籍師生對近現(xiàn)代革命的貢獻(xiàn),擦亮梅州“歷史文化名城”名片,服務(wù)梅江蘇區(qū)振興發(fā)展,梅江區(qū)擬以“中山大學(xué)東遷梅州”為主線,打造梅江區(qū)“華南教育歷史研學(xué)基地”歷史文化游徑。旅游線路以圍繞3個辦學(xué)紀(jì)念地作為規(guī)劃。梅江區(qū)“華南教育歷史研學(xué)基地”歷史文化游徑以抗戰(zhàn)時期嶺南高校遷址粵北辦學(xué)的歷史足跡為主線,通過走進(jìn)華南教育歷史研學(xué)基地,讓公眾入了解華南教育變遷史,傳承華南教育烽火精神,弘揚抗戰(zhàn)精神、延續(xù)紅色血脈,傳承愛國主義和艱苦奮斗精神。

抗戰(zhàn)時期中大及其他高校在粵東辦學(xué)歷史的挖掘整理,辦學(xué)舊址的標(biāo)識和保護(hù),亟需學(xué)術(shù)界和地方政府高度重視。發(fā)掘這段教育變遷史,保護(hù)和活化利用歷史文化遺跡,既是對華南師生堅定信念,克服艱難困苦、冒著生命危險為中華崛起而讀書精神的緬懷和傳承,也是紀(jì)念及致敬內(nèi)遷高校粵東山區(qū)父老的重要舉措,更對增進(jìn)粵港澳大灣區(qū)教育和文化認(rèn)同,建設(shè)共同精神家園具有重要意義。

點位情況介紹:

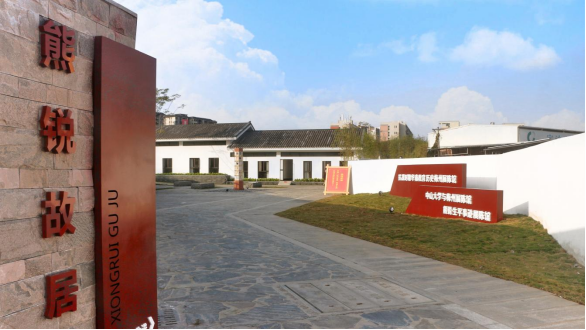

一、抗戰(zhàn)時期華南教育歷史梅州展陳館(熊銳故居展陳館)

“抗戰(zhàn)時期華南教育歷史梅州展陳館、中山大學(xué)與梅州展陳館、熊銳生平事跡展陳館”,又稱熊氏“朝錫公祠”,位于梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)梅塘東路91號,占地面積3677平方米,建筑面積1142平方米。熊氏十世祖朝錫公從大壢村熊屋遷此開基,距今已有300多年的歷史。是旅歐中國少年共產(chǎn)黨創(chuàng)建人之一,國立中山大學(xué)籌建者之一,中國共產(chǎn)黨早期犧牲的革命烈士,馬克思主義理論早期研究者、傳播者,為培養(yǎng)革命干部和推動國民革命作出了重要貢獻(xiàn)的熊銳烈士的故居。房屋坐南向北,夯筑土木磚石結(jié)構(gòu),灰瓦面平房,主體建筑屬于典型的清代假三堂四橫客家傳統(tǒng)民居。正屋上堂右側(cè)第二間為熊銳在家時起居的房間。

故居門楣署:“朝錫公祠”,外大門聯(lián)曰:“朝堂優(yōu)寵 錫賚無疆”。內(nèi)大門聯(lián)曰:“江陵世澤 寶善家聲”。中堂對聯(lián):“江陵之世系可稽椒衍瓜綿遠(yuǎn)肇荊襄一脈;寶善之家聲未艾蟬聯(lián)鵲起統(tǒng)期孫子多賢。”上堂對聯(lián):“肇鰲峯以丕煥家聲奕世毋忘宗功祖德;譜江陵而永隆祀典千秋猶望子振孫揚。”朝錫公祠也是葉劍英元帥通訊員熊耀輝(家名淼仁)同志故居。2020年,梅江區(qū)根據(jù)廣東省和梅州市關(guān)于“華南教育歷史研學(xué)基地”工作部署,在省委宣傳部、省自然資源廳、省文旅廳、省教育廳和中山大學(xué)等有關(guān)單位或機構(gòu)的大力支持下,對熊銳故居展陳館進(jìn)行重點保護(hù)與活化利用。

梅州市按照省的工作部署要求,結(jié)合本地實際,重點選擇抗戰(zhàn)時期中山大學(xué)東遷梅州為主線,采用“1+N”模式(即1個主館和全市21處辦學(xué)紀(jì)念地),依托熊銳故居朝錫公祠規(guī)劃建設(shè),打造成三館合一的展陳館,分別為:“抗戰(zhàn)時期華南教育歷史梅州展陳館、中山大學(xué)與梅州展陳館、熊銳生平事跡展陳館”。展館由中國美術(shù)學(xué)院團(tuán)隊規(guī)劃建設(shè),整體以紅灰色為基調(diào),突出客家特色元素,是集歷史展示、教育研學(xué)、多媒體互動、參觀旅游于一體的多功能展陳館。

2022年6月29日,熊銳故居展陳館正式開館,內(nèi)設(shè)兩個展區(qū):第一展區(qū)為“華南教育歷史文化展”。根據(jù)華南教育歷史研學(xué)基地突出一個重點、發(fā)揮特色的建設(shè)要求,在大激蕩時代大學(xué)與地方互動的主題之下,本館通過“學(xué)脈淵源”“客家革命“大學(xué)歸省”“輾轉(zhuǎn)粵東”以及“復(fù)原廣州”五大單元,借助照片、檔案、報刊、實物、口述、田野等豐富史料以及視頻、音頻各種多媒體手段,詳實、深刻、生動地為您徐徐揭開一幅華南教育歷史的壯麗畫卷,以及梅州與中山大學(xué)之間厚重的學(xué)脈淵源。

第二展區(qū)為“尋路法蘭西——中共旅歐支部史料展”。以“尋路”為主題,通過“救亡圖存 運動熱潮”、“分批赴法 工學(xué)實踐”、“上下求索 建立組織”、“宣傳主義 擴(kuò)大隊伍”、“世紀(jì)回響 黨史豐碑”五大單元板塊,運用圖片、文獻(xiàn)、實物生動展示中共旅歐支部的建立背景、發(fā)展沿革、主要活動和歷史功績,形象闡釋中國共產(chǎn)黨是歷史的選擇的深刻歷史內(nèi)涵。

熊銳故居展陳館將充分利用紅色資源,講好華南研學(xué)故事,讓文化根脈薪火相傳;進(jìn)一步弘揚紅色文化,傳承蘇區(qū)的時代價值,自開館以來,依托濃厚的人文底蘊和革命氛圍,舉辦紅色系列活動、專題講座等,弘揚愛國主義精神和客家傳統(tǒng)文化,提升群眾社會科學(xué)知識和思想道德素養(yǎng),真正成為梅江區(qū)基層黨組織開展革命傳統(tǒng)文化和愛國主義學(xué)習(xí)教育,不斷豐富廣大黨員群眾精神生活林風(fēng)眠紀(jì)念館的良好場所。

二、城北古洲村覺堂體育公園—守成居、云漢樓(國立中山大學(xué)文學(xué)院),云漢樓

1945年初,中山大學(xué)文學(xué)院由從樂昌坪石遷移至梅縣城北古洲村曾龍岃守成居進(jìn)行教學(xué)工作,如今建筑依舊保存完好。

該紀(jì)念地是中山大學(xué)戰(zhàn)時遷徙到梅州的文學(xué)院舊址。城北鎮(zhèn)古洲村位于梅城環(huán)市北路以北。作為古時候梅城對外交往的陸地"咽喉",曾龍岌因其便利的交通條件、優(yōu)美的自然環(huán)境曾經(jīng)吸引眾多官吏商賈在此定居。這些蘊含著濃濃客家文化的民居建筑,大都依"岌"而建,與田園形成和諧美麗的景致,適應(yīng)客家先輩在遷徙和發(fā)展過程中的需要,處處展現(xiàn)客家精神和人文歷史,有著獨特的文化個性。占地面積:1200㎡,建筑面積:1800㎡,房間數(shù)量:38間,建筑年代:19世紀(jì)20年代。保存情況:主體保存較好使用現(xiàn)狀:尚有曾氏后人居住。

云漢樓建于1945年初,中山大學(xué)女子師范學(xué)院由從樂昌坪石遷移至梅縣城北古洲村云漢樓進(jìn)行教學(xué)工作,如今云漢樓建筑依舊保存完好。該紀(jì)念地為中山大學(xué)戰(zhàn)時遷徙到梅州的女子師范學(xué)院遺址。地址:梅江區(qū)城北鎮(zhèn)古洲村,建筑面積:3600㎡,占地面積:1800㎡,房間數(shù)量:105間,建筑年代:1942年保存情況:保存較好,使用現(xiàn)狀:現(xiàn)有6戶人家居住。

三、梅州學(xué)宮(梅江區(qū)博物館)

梅江區(qū)博物館位于廣東省梅州市梅城江北凌風(fēng)西路,由梅州市級文保單位——梅州學(xué)宮改建而成,總占地面積約6225平方米,展廳面積400多平方米,具有歷史人文、民俗非遺、藝術(shù)美術(shù)、自然科普等方面的傳播展示功能,是一座地方性綜合博物館,也是開展社會教育和各界文化藝術(shù)活動的重要場所。2021年2月1日上午,梅江區(qū)博物館正式開館,免費向社會公眾開放。展區(qū)分為“千年嘉應(yīng)”“紅色梅江”“人文秀區(qū)”“詩畫梅江”四個部分,“千年嘉應(yīng)”以時間為主線,展示了從遠(yuǎn)古梅江到梅江設(shè)區(qū),一路走來揭開了千年嘉應(yīng)的歷史風(fēng)貌,展示了一座文化名城的厚重文脈。“紅色梅江”講述了梅江區(qū)是原中央蘇區(qū),是中國民主革命的先行地,在土地革命時期發(fā)揮了重要作用,紅色梅江展區(qū)記錄了周恩來、朱德、陳毅、羅榮桓、葉劍英等老一輩無產(chǎn)階級革命家及梅江人朱云卿等革命志士在梅江區(qū)這塊紅色土地上留下的英勇往事。“人文秀區(qū)”體現(xiàn)了梅江區(qū)是名副其實的文化之鄉(xiāng),孕育出了在文學(xué)、藝術(shù)、教育、科學(xué)等各個領(lǐng)域做出突出貢獻(xiàn)的代表。“詩畫梅江”展示了作為人文秀區(qū)的梅江,在文學(xué)與藝術(shù)領(lǐng)域一直是梅州地區(qū)的翹楚。

梅州學(xué)宮從始建至今已有700多年歷史,是古時梅州最高學(xué)府,也是梅州“文化之鄉(xiāng)”的標(biāo)志之一,是用于紀(jì)念孔子、傳承傳統(tǒng)文化、宣揚愛國主義教育、科普人文社會知識的綜合性紀(jì)念場所。2000年8月梅州市人民政府公布梅州學(xué)宮為市級文物保護(hù)單位。

1929年朱德率紅四軍來梅時,曾在大成殿門口廣場激情演講,宣傳革命道理。2008年梅州學(xué)宮評為“梅州市愛國主義教育基地”。

梅江區(qū)博物館自2021年2月1日開館以來,依托濃厚的人文底蘊和革命氛圍,舉辦大型系列活動、專題講座、宣講活動,弘揚愛國主義精神和客家傳統(tǒng)文化,提升群眾社會科學(xué)知識和思想道德素養(yǎng),真正成為了梅江區(qū)基層黨組織開展革命傳統(tǒng)文化和愛國主義學(xué)習(xí)教育,不斷豐富廣大黨員群眾精神生活的良好場所。

四、望杏坊-大覺寺(國立中山大學(xué)理學(xué)院)省級文物保護(hù)單位

1945年4月初,理學(xué)院院長任國榮在《中山日報》刊登通告,通知學(xué)生院址選定在梅縣上市大覺寺(當(dāng)時亦是城西小學(xué)校址)。在梅縣復(fù)課這段時間,留校任教的張宏達(dá)等租賃了梅縣城西楊屋作為居所,常到梅縣城北的廣東省立高級農(nóng)業(yè)學(xué)院圖書館繪圖,貼在講義上,作為教學(xué)參考。

該紀(jì)念地為中山大學(xué)戰(zhàn)時遷徙到梅州的理學(xué)院遺址,地址位于梅江區(qū)城西西區(qū)蘿卜坪梅州師范學(xué)院附屬小學(xué)院內(nèi),建筑為建于唐代的古寺院,占地面積約1000平方米,建筑面積約1200平方米。梅州市市級文物保護(hù)單位。

五、金山頂(國立中山大學(xué)臨時辦事處)

1945年2月下旬,中山大學(xué)先在梅城東較場民眾教育館樓上設(shè)臨時辦事處,不久遷至梅城金山頂縣立圖書館。當(dāng)時,來梅登記員生已有百余人,在途中者約近千人。辦事處為來梅員生接洽住宿地點。而校本部借梅縣公共體育場(東較場)背的私立學(xué)藝中學(xué)校舍辦公。該紀(jì)念地為中山大學(xué)遷戰(zhàn)時徙至梅州的通訊處和校本部遺址,位于廣東省梅州市文保路1號(金山頂),占地面積4600多平方米,建筑面積2090平方米。