夏天是探索熱帶海島風光的絕佳時機,

想必不少朋友已經摩拳擦掌準備出發。

但在您收拾行囊的同時,

也請務必為健康做足準備,

警惕可能破壞您旅行體驗甚至帶來長期困擾的

蚊媒傳染病——基孔肯雅熱

名字雖怪,危害不小:認識基孔肯雅熱

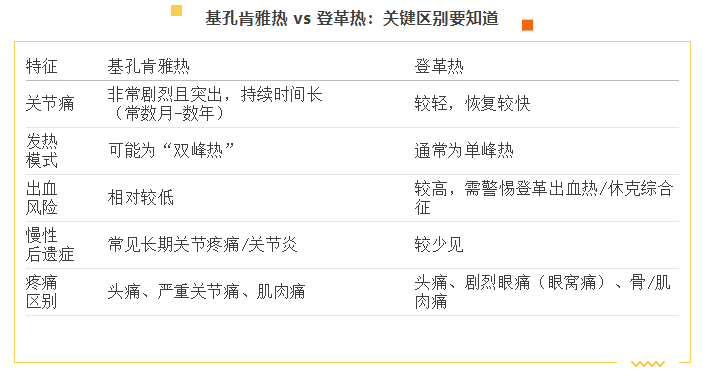

基孔肯雅熱是一種由蚊子傳播的病毒性疾病,由基孔肯雅病毒引起。“基孔肯雅”這個獨特的名字源于非洲坦桑尼亞的基孔肯雅地區,在當地語言中意為“彎曲的”,形象地描繪了患者因關節劇痛而彎腰駝背的樣子。該病在熱帶、亞熱帶區域呈地方性流行,全年均有病例發生。目前于法屬留尼汪島、巴西等國家和地區高發。

它的主要傳播媒介是兩種我們熟悉的“花蚊子”——埃及伊蚊和白紋伊蚊。憑借其適應性強、喜吸人血的習性,這兩種蚊子成為了包括基孔肯雅熱、登革熱、寨卡病毒在內的多種蚊媒病毒的高效傳播橋梁。

所有人群對基孔肯雅熱普遍易感,感染后可獲得持久的免疫力。

典型癥狀:“熱-疹-痛”三聯征

被帶病毒的蚊子叮咬后,病毒在體內潛伏期通常為3-7天(最短1天,最長可達12天),隨后可能突然發病,出現典型的“熱-疹-痛”三聯征: 高熱:體溫迅速升至39℃以上,可能持續1-7天。部分患者會出現“雙峰熱”,即退燒后再次發熱。 皮疹:約80%的患者在發熱后2-5天,面部、四肢甚至手掌腳底會出現紅色斑疹或丘疹,常伴有瘙癢。 關節劇痛:這是基孔肯雅熱最突出的特點之一。 多個關節(尤其是手腕、手指等小關節)會出現劇烈疼痛和腫脹,活動受限。 此外,還可能伴隨頭痛、惡心、嘔吐、肌肉痛、結膜炎等癥狀。 需要高度警惕的是:雖然發熱、皮疹等急性癥狀通常在5-7天內消退,但關節疼痛卻可能遷延不愈。超過一半的患者會經歷持續數月甚至數年的關節疼痛,部分可發展為慢性關節炎,嚴重影響生活質量。少數患者還可能出現腦膜炎、肝功能損傷等嚴重并發癥。 不幸感染,該如何應對? 目前,基孔肯雅熱尚無特效抗病毒藥物,也無疫苗可預防,治療以緩解癥狀、支持治療為主。 防蚊是硬道理:“2+3”防護指南 預防基孔肯雅熱,最核心、最有效的手段就是防蚊滅蚊!牢記以下“2+3”原則: 出行前“2”準備: 查疫情:出發前務必查詢目的地是否有基孔肯雅熱、登革熱等蚊媒傳染病疫情(可通過海關總署網站衛生檢疫專欄、國際旅行衛生保健中心等渠道)。 備物資:準備好有效的防蚊用品,如含避蚊胺(DEET)或伊默寧(IR3535)等有效成分的驅蚊劑、蚊帳(確保住宿地有紗窗紗門或自備便攜蚊帳)、淺色長袖衣褲。 旅行中“3”重防護: 清積水(斷源頭):在居住地,協助清除或管理小型積水容器(瓶罐、輪胎、花盆托盤等),水培植物盡量改為土培,無法清除的積水可投放安全滅蚊劑。這是消滅蚊子孳生地的根本。 物理隔絕(穿長袖+用蚊帳):室內確保紗窗紗門完好,睡覺使用蚊帳。戶外活動時,尤其在伊蚊活動高峰時段(日出后2小時和日落前2小時),盡量穿著淺色、寬松的長袖衣褲。 化學防護(勤驅蚊):定時、足量涂抹驅蚊劑于暴露的皮膚和衣物上(按說明書使用)。在室內可使用電蚊香、蚊香片、滅蚊燈等。 歸國后別松懈:健康監測12天 基孔肯雅熱潛伏期最長可達12天,因此回國后12天內,仍需密切觀察自身健康狀況。 一旦出現發熱、皮疹、關節疼痛等癥狀,立即就醫,并主動、詳細地向醫生說明您的旅行史及可能的蚊蟲叮咬史。如在入境時已有癥狀,應主動向海關衛生檢疫部門申報。